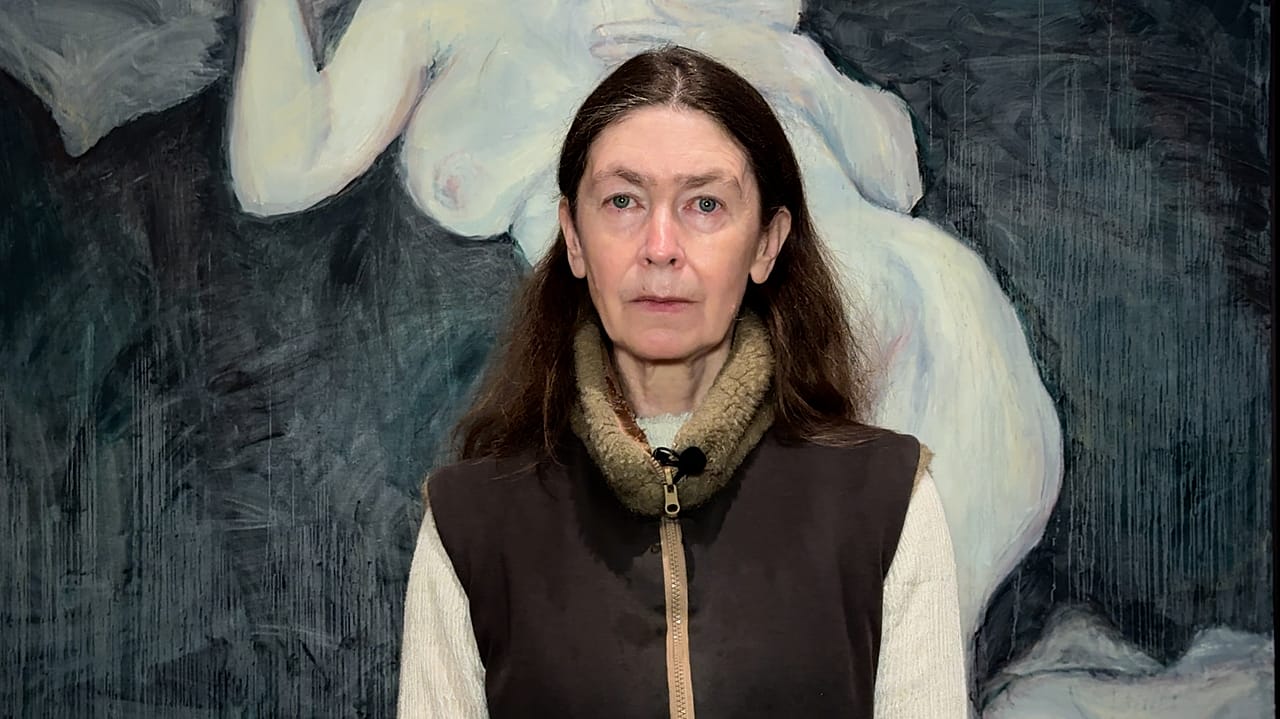

"Sempre que pego num pincel é vida ou morte." Sem exageros quando Celia Paul fala do trabalho; os quadros revelam ternura, espiritualidade e quem mais ama.

A pintora britânica Celia Paul diz que raramente sai. Prefere a familiaridade do seu atelier no centro de Londres. É também a sua casa e funciona como uma fortaleza de solidão essencial para quem está constantemente a olhar para dentro.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Saber isto tornou a sua recente visita à Polónia ainda mais especial, por ser uma das várias artistas em destaque no Museu de Arte Moderna de Varsóvia, na mais recente exposição intitulada 'A Mulher em Questão 1550–2025'.

Em março de 2025, a New York Review of Books publicou o seu ensaio 'Painting Myself', onde explora o olhar feminino, a construção da identidade pela criatividade e a forma como as mulheres são percebidas e representadas na cultura e na arte.

Tendo sido modelo e musa de artistas homens, Paul diz que foi preciso coragem para começar a pintar-se, por isso começámos a longa conversa perguntando-lhe pela sua biografia, pelo seu amante, Lucian Freud, e pelas relações mais importantes da sua vida.

Euronews Culture: Quem é? É uma pergunta a que consegue responder com facilidade?

Celia Paul: Bem, posso responder de forma básica. Posso simplesmente dizer: sou a Celia Paul. Claro que sou pintora, sem dúvida. Tenho pintado praticamente todos os dias da minha vida desde os 15 anos. Sim, tudo o resto é secundário.

É a sua própria musa?

Claro. Quer dizer... 'musa' tornou-se uma palavra um bocado gasta, mas pinto-me a mim e pinto também pessoas que conheço.

É difícil pintar-se e, talvez, ouvir críticas?

Não me incomodam as críticas, porque... enfim, não podemos evitar. Mas interrogo-me sempre e levou muito tempo até conseguir pintar-me. Eu conseguia pintar outras pessoas que conhecia bem, mas não conseguia pintar-me até ser bem mais velha.

Porquê?

Acho que tem a ver, em parte, com a superfície do espelho: tem de se ficar tão imóvel diante do vidro. Quando se pinta outras pessoas, estão sempre em ligeiro movimento e podem virar a cabeça; ao olhar para o espelho não se pode fazer isso... há uma certa tensão. O olhar no espelho. Mas, quando fiquei mais velha, comecei a recorrer a fotografias minhas e a pinturas minhas e, assim, obtive uma visão de fora de mim própria, que era mais fácil e, de algum modo, mais fiel ao que sinto por dentro.

Então, como era a Celia Paul antes de ter coragem para começar a pintar a si própria e depois?

Eu era uma criança, portanto era diferente. Nasci na Índia. Os meus pais eram missionários cristãos. E quando regressámos a Inglaterra, eu tinha cinco anos, o meu pai passou a dirigir uma comunidade cristã evangélica numa das zonas mais bonitas do país, no Oeste, junto ao mar. Na minha primeira adolescência, a natureza tornou-se cada vez mais importante para mim. E as minhas primeiras pinturas eram sobre a beleza da natureza, não paisagens, mas flores e objetos que encontrava e com os quais fazia naturezas-mortas. Foi isso que me levou ao Slade [School of Fine Art] quando tinha apenas 16 anos. Mudei-me, assim, de uma zona muito remota de Devon para o centro de Londres aos 16 anos, onde fiquei muito sozinha. E passei de trabalhar a partir da natureza para trabalhar a partir de pessoas, porque a ênfase estava no desenho de modelo, no nu. E comecei a interessar-me por pintar pessoas.

Mas o meu primeiro verdadeiro avanço foi pintar a minha mãe. Começou a posar para mim quando eu tinha 17 anos e percebi que este era o meu tema, a minha mãe era o meu tema. Continuou a posar para mim duas vezes por semana durante 30 anos, até estar demasiado idosa para subir os 80 degraus até ao meu atelier.

O que via na sua mãe que mais a interessava?

Acho crucial pintar o que significa algo para o artista. Se não há algo urgente a exprimir, não vale a pena pintar, e a pessoa que mais me importava era a minha mãe. Vê-se isso em todos os grandes retratos: se o artista ama quem posa, acontece algo diferente. Vê-se, por exemplo, nas pinturas de Rembrandt da mãe. E eu queria esse tipo de intensidade.

Também coloca o amor romântico nas suas pinturas?

Mais recentemente, sim, mas antes disso... sou uma de cinco irmãs, portanto pintei-as, sobretudo a minha irmã mais nova, a Kate. Quando pintei temas ligados ao amor romântico, não trabalhei do natural. Trabalhei a partir de pinturas. Tenho pensado muito numa pintura de Giorgione, 'La Tempesta', provavelmente uma das imagens mais românticas entre um homem e uma mulher. E também a partir de fotografias que tenho vindo a pintar: de mim própria, quando era jovem, e do meu amante, Lucian Freud, que conheci aos 18 anos no Slade School of Art, onde ele era tutor. Ele tinha 55 anos e tive uma relação muito longa com ele e, no início, estava muito apaixonada por ele.

O que aprende sobre si nas sessões de pintura?

Sinto uma crise sempre que pego no pincel e pinto; é vida ou morte.

Então, porque é que vale a pena?

Para tentar alcançar alguma intensidade, para tentar fixar o momento enquanto passa. O tempo é algo extraordinário e, desde o início, tive esta sensação de, creio, vida e morte. Penso que tem a ver com ter crescido numa família religiosa, esta sensação de que... esta vida não vai durar para sempre.

Hoje considera-se uma pessoa religiosa?

É uma pergunta tão difícil... Prefiro a palavra espiritual. Quer dizer, a única coisa que realmente me importa na arte é o espiritual. Atrai-me a quietude numa pintura ou numa obra de arte. É essa a qualidade que procuro. E a beleza.

O que mais gosta nas suas pinturas?

Acho que tem de haver uma emoção verdadeira, o que é difícil de definir, mas percebe-se quando algo é falso. Não falo de ser feito por IA ou não; percebe-se se o sentimento é falso e se, talvez, não havia necessidade de aquela pessoa ter pintado aquele quadro. Nota-se mesmo quando existe uma necessidade numa obra de arte, e é isso que procuro.

E que sentimento vê quando olha para as suas pinturas do passado?

Tento sempre dedicar muito tempo a pensar onde está a minha vida agora, o que me importa agora. E isso muda constantemente. Há três anos, o meu marido, Steven Kupfer, morreu, e grande parte do meu trabalho depois disso passou a ser sobre o luto, porque, num espaço de poucos anos, morreram o Lucian Freud, a minha mãe e o Steven. Estas três pessoas eram tremendamente importantes para mim. Por isso, comecei a pensar muito no luto em todo o meu trabalho e no passado. E acho que, gradualmente, me estou a afastar disso e quero apontar para algo mais terno e compassivo.

Passados alguns anos, vê o luto de forma diferente?

Acho que todos os que passaram pelo luto sabem que ele vem em ondas e que, na verdade, nada volta a ser igual. Mas, de uma forma estranha, fiquei muito liberta, porque agora estou completamente sozinha. E isso é tremendamente entusiasmante: estar por minha conta. Posso fazer o que quero, quando quero. E o meu trabalho tem ficado mais forte, maior e mais ousado. Enquanto falo consigo, só desejo voltar ao atelier (sorri).

Disse-me, antes da conversa, que não sai muito, não viaja muito. Encontra a sua paz em casa, no atelier?

Sim. Trabalho no mesmo atelier em Bloomsbury, mesmo em frente ao British Museum, com vista para o seu átrio. Estou lá desde os 22 anos. Não creio que conseguisse trabalhar noutro sítio da mesma forma. É a rua onde vivo; o meu atelier é também a minha casa. É uma das ruas mais barulhentas de Londres, mas, de alguma forma, o meu atelier tem um silêncio extraordinário, por causa de todas as pessoas que posaram para mim em silêncio, porque pinto sempre em silêncio. E por causa do tempo que passei sozinha a pensar. Acho que, desde criança, tive sempre esta qualidade de quietude, mesmo quando era muito pequena, no jardim, na Índia. Ficava horas sentada sem me mexer, o que é estranho numa criança, porque as crianças costumam ser muito vivas, mas eu não era assim.

E por dentro, também é assim, quieta? Ou há caos dentro de si?

Não. Sou ansiosa, preocupo-me muito, sobretudo com a pintura. Não penso que seja caótica; penso de forma muito rigorosa, leio muito, e o meu trabalho tem muito a ver com ideias.

Falemos um momento desta exposição. Estamos em Varsóvia e é algo muito especial: são obras de artistas mulheres. Como a faz sentir o facto de a sua pintura estar entre todas estas artistas notáveis e de estar aqui?

O que me impressiona em especial é que cada obra aqui teve de ser conquistada. Uma artista tem de lutar verdadeiramente pela sua liberdade, de forma bastante diferente de um artista homem. Persiste a expectativa de que a mulher deve ser cuidadora, apoio, seja qual for o estatuto ou a vocação; por isso, cada mulher que produziu uma obra aqui teve de lutar pelo seu espaço.

As pinturas de Celia Paul estão em exposição no Museu de Arte Moderna de Varsóvia no âmbito de A Mulher em Questão 1550–2025patente até 3 de maio de 2026.